おうちコーヒー焙煎歴10年目のでぃーんです。

コーヒー焙煎初心者の頃は、

自分で焙煎したコーヒーが、嫌な渋み・雑味・えぐみを感じて、まずくて飲めない…

という失敗をすることがあるかと思います。

これは、いわゆる「生焼け」という状態で、焙煎初期の温度プロファイルに問題があり、

コーヒー生豆に含まれている水分が抜けていないことが原因です。

私も焙煎を始めて半年くらいは、生焼けの症状に悩まされることがありました。

本記事では、科学的にわかっている生豆の変化を根拠に、

どのような温度プロファイルにすると水分を抜きやすいか考察し、

実際に私が採用している具体的な温度プロファイルを紹介します。

私は焙煎量MAX 500gのワイルドコーヒー製 アポロ焙煎機(現マーベラス焙煎機)を使用しているので、

以下のような焙煎量1kg以下の小型焙煎機を使用している方の参考になるかと思います。

- ワイルドコーヒー ナナハン焙煎機

- 富士珈機 ディスカバリー

- 富士珈機 R-101

- Aillio Technology Bulletシリーズ

- 煎りたてハマ珈琲 HCR-1000

- KALDI Fortis

また、温度プロファイルが良くても、生豆の品質が悪いとおいしいコーヒーにはなりません。

私が実践している、生豆の仕入れ方、保存方法についてもご紹介します。

焙煎による生豆の変化

書籍「コーヒーの科学」を参考に、焙煎による生豆の状態変化を、

- 温度

- 生豆に含まれる水分

に着目してまとめると、以下の表のようになります。

| 加熱時間 | 豆温度 | 含水量 | 状態 |

|---|---|---|---|

| ~5分 | ~70℃ | 10%~ | ガラス |

| 5~11分 | 70~140℃ | 4~10% | ゴム |

| 11分~ | 140℃~ | ~4% | ガラス |

この表は、焙煎の時間経過とともに豆温度が上がって、生豆の含水量が減っていくと、生豆に物理的な変化が起こることを示しています。

コーヒー生豆は常温では「ガラス状態」と呼ばれる、とても硬い状態です。

加熱して豆温度が約70℃、含水量が約10%を境に、柔らかい「ゴム状態」に変化します。

この変化を「ガラス転移現象」と呼び、コーヒー生豆を焙煎する際の物理的変化として知られています。

さらに加熱を続けると、豆温度が約140℃、含水量が約4%を境に、再び「ガラス状態」に変化します。

生豆の水分が抜けやすいのは、「ゴム状態」の間です。

したがって、生豆の水分を効率よく抜くには、

ゴム状態の時間を長めにとる

ことが良いと考えることができます。

長時間焙煎するほど良いのか?

コーヒー生豆から水分を抜くために、火力を弱くし、長時間焙煎すれば良いのでしょうか?

答えはNoです。

理由は、焙煎時間を長くしすぎるのは、以下のデメリットが考えられるためです。

- 香り成分が飛びすぎてしまう

- 水抜きの時に高温多湿の領域に長くとどまると、渋み、酸味の強い成分が増加する

- 良い香味成分を作る加水分解が生じなくなる

コーヒーの香り成分は、焙煎時間が長いほど発生しづらくなります。

また、焙煎初期の水抜きの時に高温多湿の領域に長くとどまりすぎると、

クロロゲン酸の加水分解が促進され、強い渋みのカフェー酸とシャープな酸味のキナ酸が増加してしまいます。

さらに加水分解には良い効果もあって、たんぱく質や配糖体の加水分解で香味が強まります。

結局、焙煎時間は長すぎても短すぎてもダメで、

作りたい味に合わせて「いい具合」に火力、焙煎時間を決めていくしかなさそうです。

ただし、渋み・雑味・えぐみに悩まされている場合は、ゴム状態の時間を長くするのが基本方針になります。

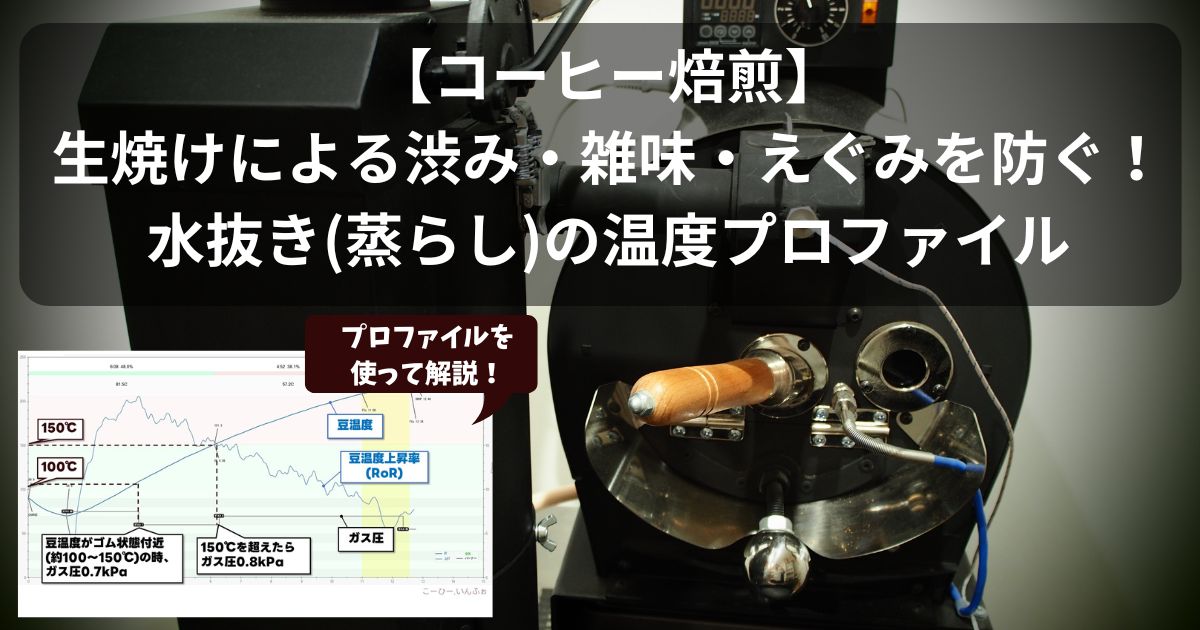

水抜きの具体的な温度プロファイル

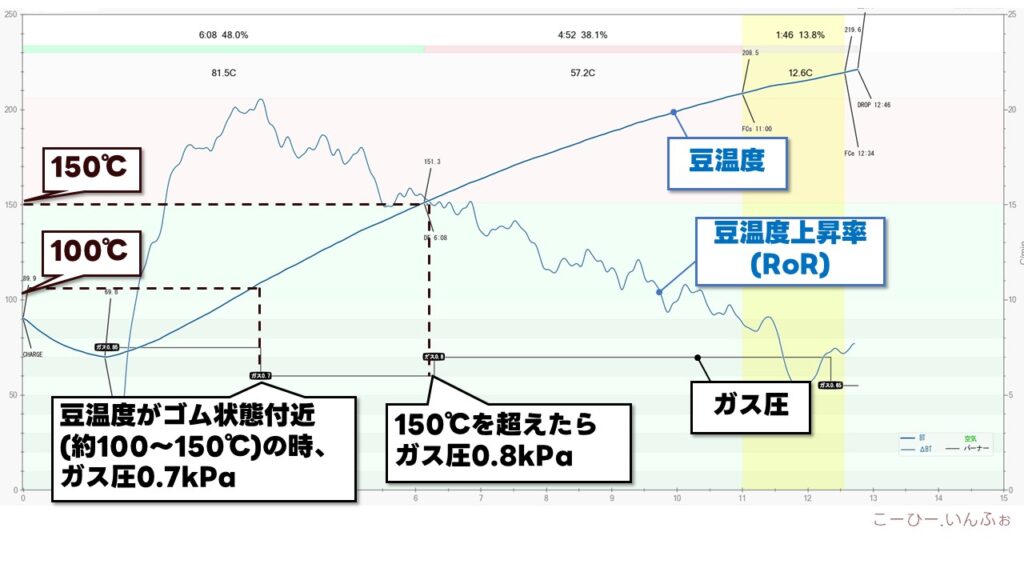

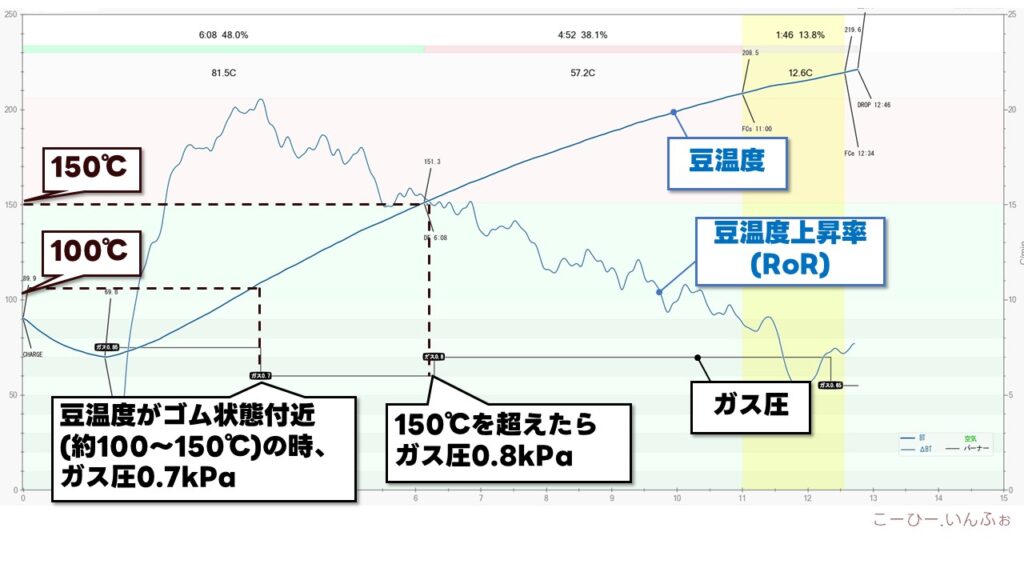

2016年から焙煎を続けてたどりついた、私が使用している水抜きの温度プロファイルを紹介します。

水抜きは、「蒸らし」「Drying phase」などとも呼ばれますが、本記事では同じ意味として扱います。

使用した焙煎機などの条件

- 焙煎機:アポロ焙煎機(現マーベラス焙煎機)

- 方式:半熱風式

- 熱源:都市ガス

- 生豆:エチオピア ゲイシャ G3ナチュラル

- 生豆投入量:250g

約20分かけて200℃まで焙煎機を予熱します。

その後火を止めて、90℃まで温度が下がったら生豆を投入します。

生豆投入量が250g以下の場合は、火はつけずに豆温度が70℃まで下がるのを待ちます。

豆温度が70℃になったら、着火します。中点はほぼ70℃になります。

このとき、ガス圧は約0.85kPaです。

少し強めの火力で、生豆をゴム状態にするイメージです。

火力の目安は、豆温度上昇率(RoR)の最大値が約20℃/min.になるようにします。

本記事のポイント、水抜きです。

豆温度が約100℃になったらガス圧を0.85kPaから0.7kPaに絞ります。

生豆がゴム状態になっている時間を長くとるため、少し火力を弱めるためです。

焙煎時間6~7分の間に、豆温度が150℃に到達する火力のイメージです。

この時、RoRは徐々に低下していきます。

また、150℃を超えたらガス圧を0.8kPaに戻します。

上記は一例ですが、どの生豆でもおおむねこのプロファイル設計で生焼けは発生せず、おいしく焼けています。

品質の良いコーヒー生豆の仕入れ方

焙煎の温度プロファイルがうまくいっても、

そもそも生豆の品質が悪いと美味しいコーヒーにはなりません。

そのため、品質の良い生豆を扱う業者から仕入れることが重要です。

個人で焙煎を楽しんでいる方は、通販で生豆を買うことがほとんどだと思いますが、

仕入れ先による品質のバラツキは大きいです。

私は焙煎を続ける中で、よい業者、よくない業者含め10社以上の業者から生豆を購入してきました。

その中から本当にオススメできる業者をまとめたので、

使っている生豆の品質に絶対の自信は無いかも…

という方は、ぜひ下記の記事を参考にしてみてください。

コーヒー生豆の劣化

仕入れるコーヒー生豆の品質と同様に大切なのが、生豆の劣化についてです。

コーヒー生豆は適切に保存しないと、半年くらいで味が劣化する場合があります。

ここでは結論だけ書くと、

真空パックで保存

することが、自宅でコスパ良く対応できる生豆の保存方法と考えています。

詳細は下記の記事にまとめたので、生豆の保存に関して気にしていなかった方はご一読ください。

まとめ

生焼けによる渋み・雑味・えぐみの原因を防ぐための、水抜きの温度プロファイルを紹介しました。

焙煎そのものの他に、生豆の品質が悪いことが原因の場合もあるので、

品質の良い生豆の購入先は下記の記事を参考にしてください。

また、劣化を防ぐための生豆の保存方法に関しては、下記の記事を参考にしてください。

その他のコーヒー焙煎の失敗例として、よく挙げられる

味が抜ける・薄くなる・フラット・スカスカ

という症状については、以下の記事で原因を考察しました。

また、焙煎量が違う場合の調整方法は、下記の記事でまとめました。

焙煎プロファイルを考える参考にしていただければと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!