おうちコーヒー焙煎歴10年目のでぃーんです。

コーヒー焙煎のプロファイルを設計するうえで考えることの一つとして、

投入温度、中点をどう決めるか

があります。

投入温度は、焙煎機の大きさや生豆の投入量によって変える必要があります。

そのため、1kg以下の小型焙煎機を使用している場合、

有名コーヒー店の焙煎プロファイルをそのまま取り入れても、良い焙煎にならない可能性があります。

一方で、中点(豆温度が上昇に転じる温度)はスムーズに水抜きに移行するための目安と考えることができ、

焙煎量が変わっても中点は変えないことが基本方針です。

本記事では、まず投入温度、中点の決め方について考え方を解説します。

その後、最大投入量500gの小型焙煎機:

アポロ焙煎機(現マーベラス焙煎機)

を使用した、焙煎量によるプロファイルの違いを解説します。

また、プロのお店の業務用焙煎機のデータを使用して、半熱風式と熱風式による違いについても考察します。

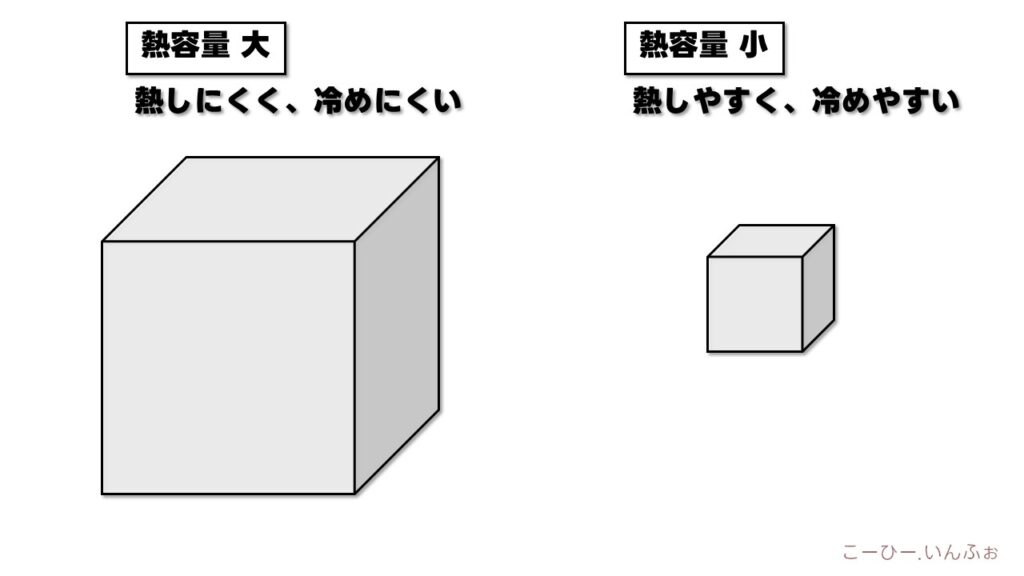

コーヒー焙煎における熱容量

熱容量とは、物体の温度を1℃上げるのにどのくらいの熱(エネルギー)が必要かを表します。

熱容量が大きいほど、「熱しにくく、冷めにくい」と言えます。

コーヒー焙煎で熱容量が大きくなるのは、以下の場合です。

- 焙煎機が大きい

- 生豆の投入量が多い

熱容量が大きいほど、温度を上げるために多くの熱を与える必要があります。

コーヒー焙煎の投入温度と中点の決め方

焙煎の初期は、水抜き(蒸らし、Drying phase)と呼ばれる生豆の水分を抜く作業です。

ここでしっかり水分を抜かないと、雑味、えぐみの原因となります。

焙煎初期における生豆の状態変化をまとめると、下の表のようになります。

| 加熱時間 | 豆温度 | 含水量 | 状態 |

|---|---|---|---|

| ~5分 | ~70℃ | 10%~ | ガラス |

| 5~11分 | 70~140℃ | 4~10% | ゴム |

| 11分~ | 140℃~ | ~4% | ガラス |

70℃までは、香味成分を飛ばさないように早く温度を上げるのが良いです。

目安として約1分間で中点が70℃程度になるように調整すると、スムーズに水抜きに移行できます。

ここで、温度計の位置が焙煎中のコーヒー豆と離れていると、温度計の示す温度は、実際の豆温度と異なります。

どの程度温度計の表示と実際の豆温度に差があるかは焙煎機によりますが、私は温度計表示で70~100℃程度を目安に中点を調整しています。

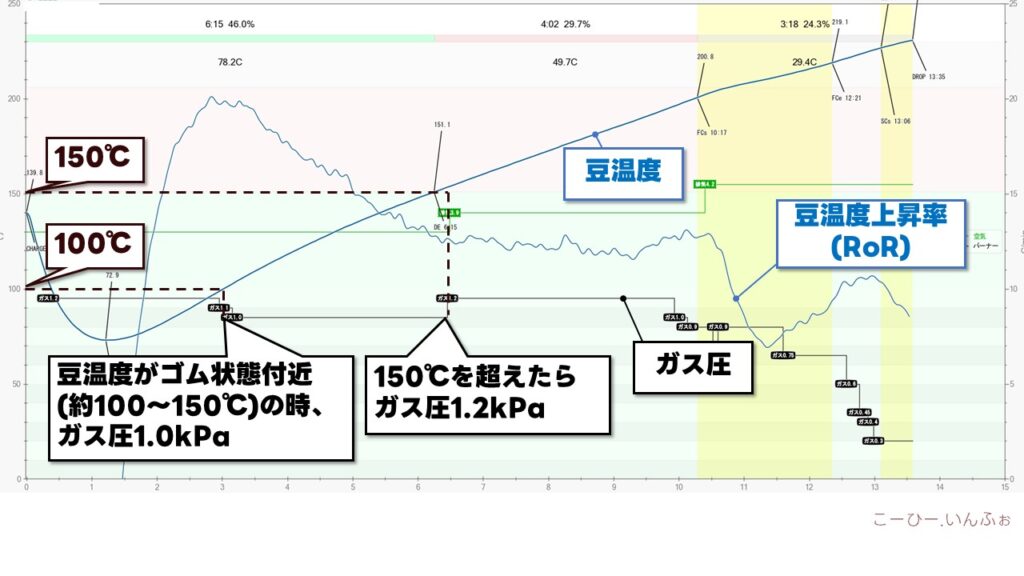

その後、70~140℃のゴム状態の時間は最も水分が抜けやすいため、ガス圧を少し弱めて長めに時間を取ります。

6分前後で、150℃に到達する程度が目安です。

焙煎機によって実際の豆温度は異なるので、上記で示した温度、時間を目安に調整する必要があります。

投入温度と中点の焙煎量別プロファイル

小型焙煎機を使用した、焙煎量別のプロファイルをご紹介します。

使用した焙煎機

- 焙煎機:ワイルドコーヒー製 アポロ焙煎機(現マーベラス焙煎機)

- 焙煎量:最大500g

- 方式:半熱風式

- 熱源:都市ガス

焙煎量別の投入温度、中点のまとめ

| 生豆投入量 | 投入温度 | 中点 |

|---|---|---|

| 200~250g | 90℃ | 70℃ |

| 333g | 110℃ | 76℃ |

| 500g | 140℃ | 73℃ |

生豆の投入量が増えるほど、投入温度が高くなります。

一方で、中点はほとんど変わっていません。

このように、中点をそろえるために投入温度を変えるのが基本方針です。

以下、詳細を解説します。

焙煎機の予熱

1バッチ目の場合、20分かけて200℃まで予熱を行います。

その後、ガスを消して投入温度まで下がったら、生豆を投入します。

このようにすることで、2バッチ目以降と焙煎機の状態をそろえることができます。

予熱の動作は、焙煎量によらず変わりません。

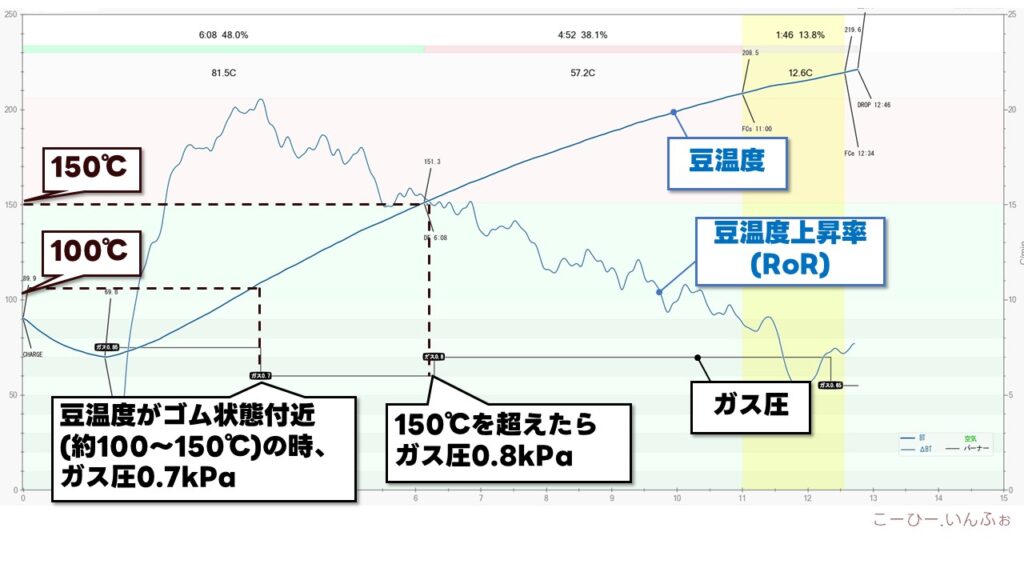

生豆投入量:200~250g

生豆投入量が200~250gの場合、同じプロファイルで対応が可能です。

生豆:エチオピア ゲイシャ G3ナチュラル

90℃まで温度が下がったら生豆を投入します。

生豆投入量が250g以下の場合は、火はつけずに豆温度が70℃まで下がるのを待ちます。

豆温度が70℃になったら、着火します。中点はほぼ70℃になります。

このとき、ガス圧は約0.85kPaです。(焙煎機やガス種によって最適値は異なります)

火力の目安は、豆温度上昇率(RoR)の最大値が約20℃/min.になる程度です。

豆温度が約100℃になったらガス圧を0.85kPaから0.7kPaに絞ります。

生豆がゴム状態になっている時間を長くとるため、少し火力を弱めるためです。

焙煎時間6~7分の間に、豆温度が150℃に到達する火力のイメージです。

この時、RoRは徐々に低下していきます。

また、150℃を超えたらガス圧を0.8kPaに戻します。

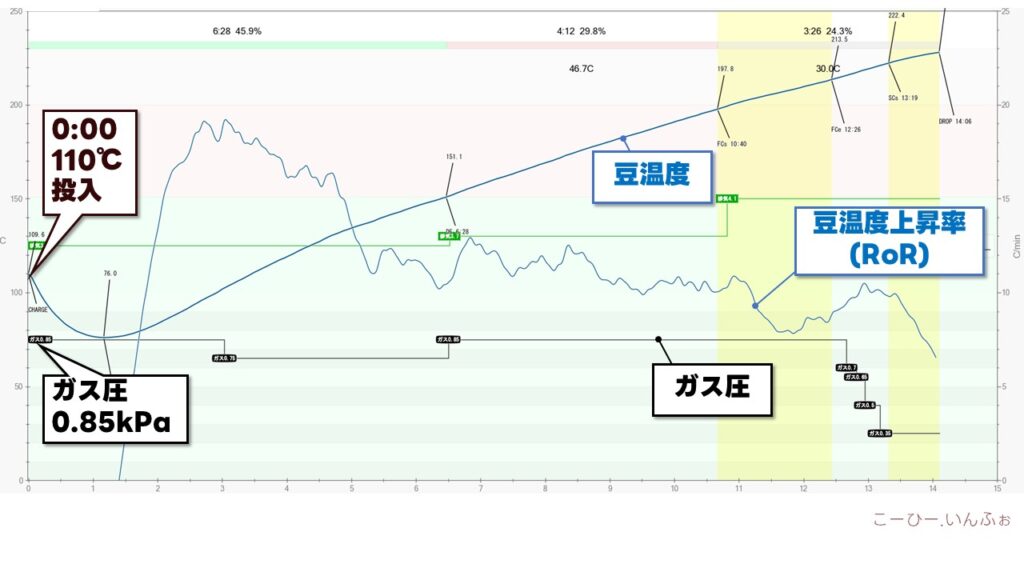

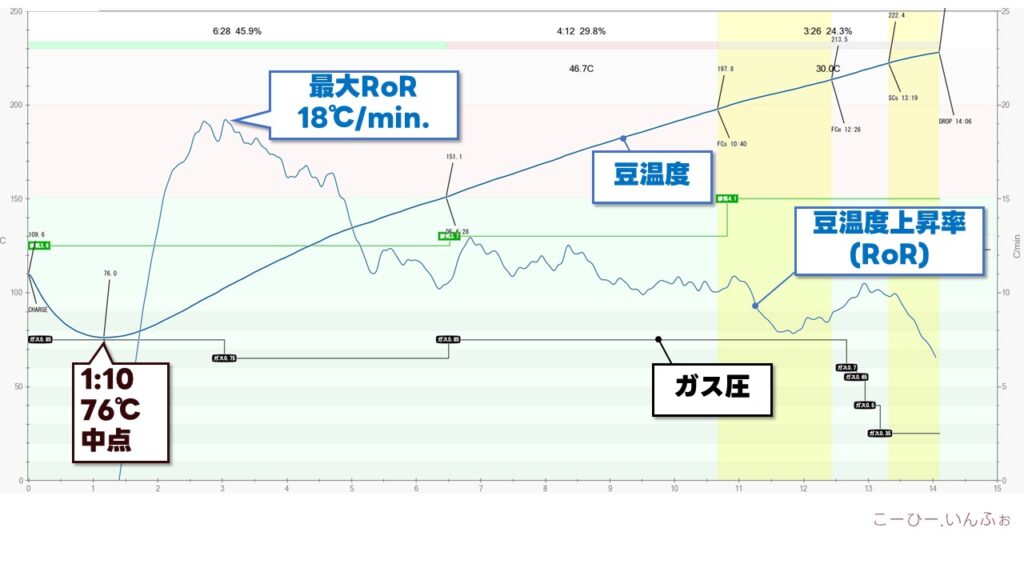

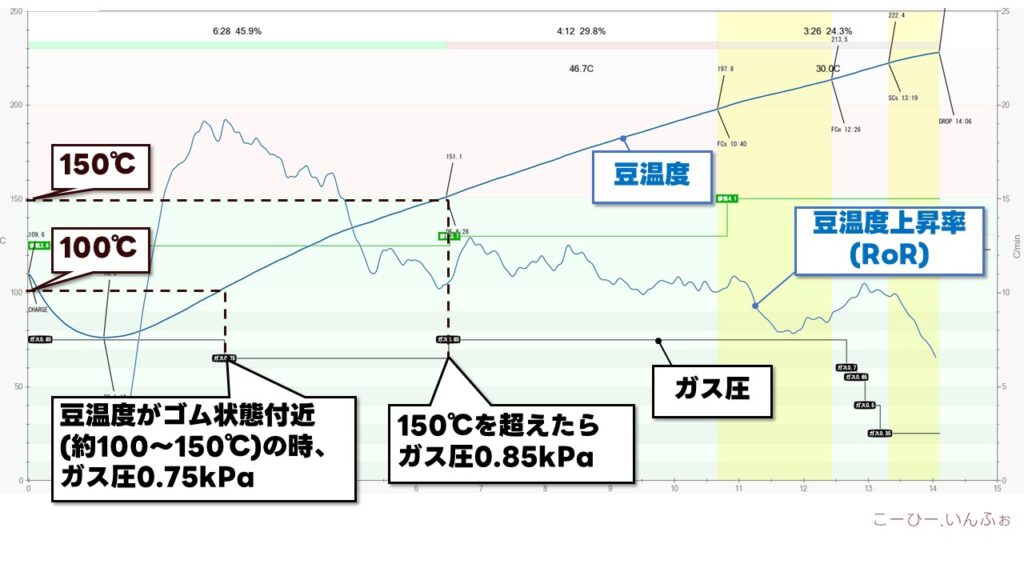

生豆投入量:333g

生豆投入量が333gの場合、生豆の熱容量が増えるため、若干高い投入温度にします。

生豆:グアテマラ コバン オーロラ農園 ウォッシュト

110℃まで温度が下がったら生豆を投入します。

生豆投入量が333gの場合、生豆を投入したらすぐに着火します。

ガス圧は250gと同様の0.85kPaです。

このように調整することで、次のステップでちょうど良い中点、RoRを迎えることができます。

ガス圧は変えずに0.85kPaのまま。中点は約76℃になります。

RoRの最大値は約18℃/min.です。

狙い通り、生豆投入量250gの時とほぼ同等の中点、RoRにできています。

豆温度が約100℃になったらガス圧を0.85kPaから0.75kPaに絞ります。

200~250gよりも、気持ち高めの温度です。

焙煎時間6:30で、豆温度が150℃に到達しています。

このプロファイルのように、水抜き期間でRoRが急激に下がる場合もあります。

基本的には焦って調整はしませんが、以下の場合は火力を少し強めます。

- RoR 10℃/min.以下まで下がりそう

- 150℃到達までに7分以上かかりそう

150℃を超えたら、ガス圧を0.85kPaに戻します。

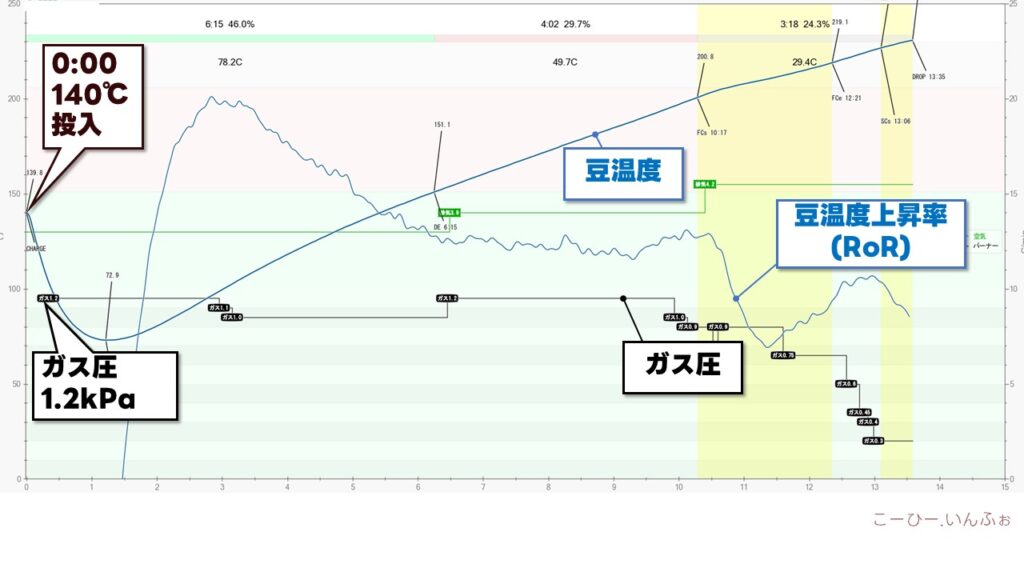

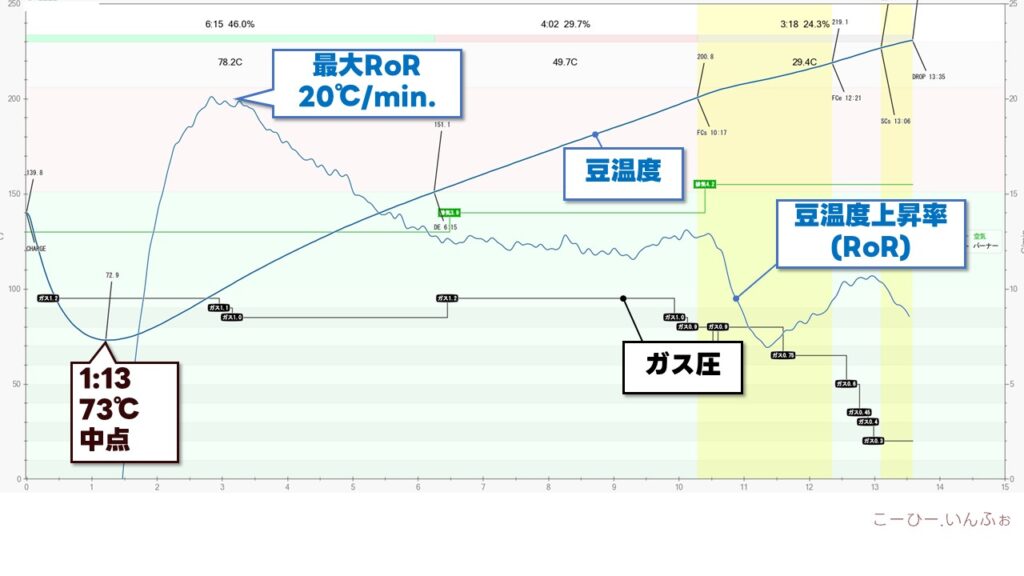

生豆投入量:500g

生豆投入量が500gの場合、さらに生豆の熱容量が増えるため、さらに強い火力が必要になります。

生豆:コロンビア シエラネバダ ウォッシュト

140℃まで温度が下がったら生豆を投入します。

生豆投入量が500gの場合も、生豆を投入したらすぐに着火します。

ガス圧は333gよりも高い、1.2kPaです。

このように調整することで、次のステップでちょうど良い中点、RoRを迎えることができます。

ガス圧は変えずに1.2kPaのまま。中点は約73℃になります。

RoRの最大値は約20℃/min.です。

狙い通り、生豆投入量333gまでとほぼ同等の中点、RoRにできています。

豆温度が約100℃になったらガス圧を1.2kPaから1.0kPaに絞ります。

焙煎時間6:15で、豆温度が150℃に到達しています。

150℃を超えたら、ガス圧を1.2kPaに戻します。

注意点は、焙煎量が多い場合、焙煎後半の1ハゼ付近でRoRが上がる場合があります。

これは、生豆の熱容量が大きく、温度が下がりづらいためと考えています。

この場合、333gまでよりも早めにガス圧を絞る必要があります。

業務用焙煎機の投入温度と中点

プロのコーヒー店の焙煎プロファイルを参考に、以下の点に注目して投入温度、中点をまとめました。

- 焙煎機の種類(半熱風、熱風)

- 焙煎機の大きさ

- 生豆投入量

その結果、おおむね以下の傾向があることがわかりました。

- 半熱風式では、生豆量が増えると投入温度が高くなる

- 熱風式では、生豆量が増えても投入温度はあまり変わらない

- 中点は、焙煎機の種類や生豆量によらずほぼ一定

詳細を解説します。

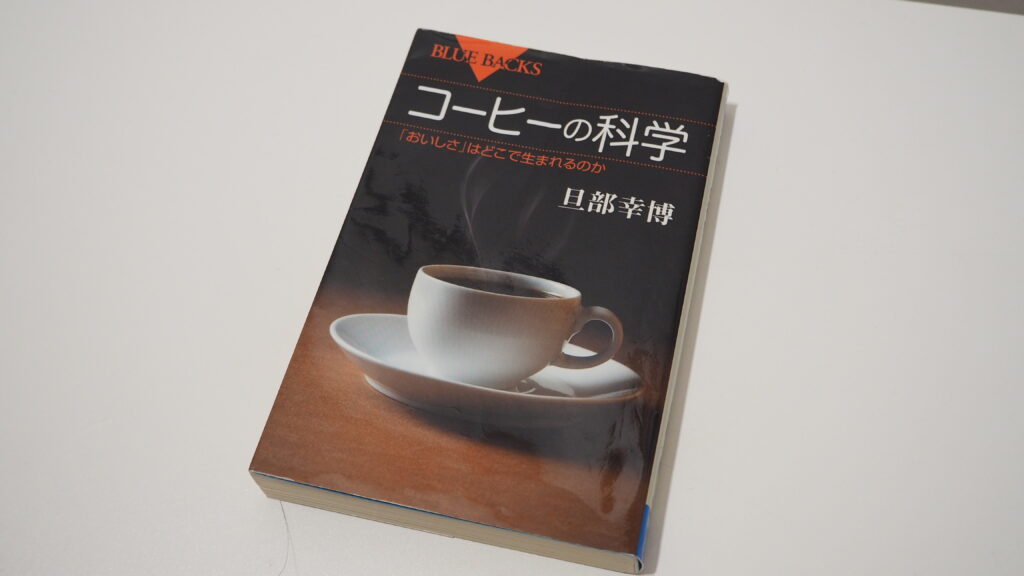

参考にした本

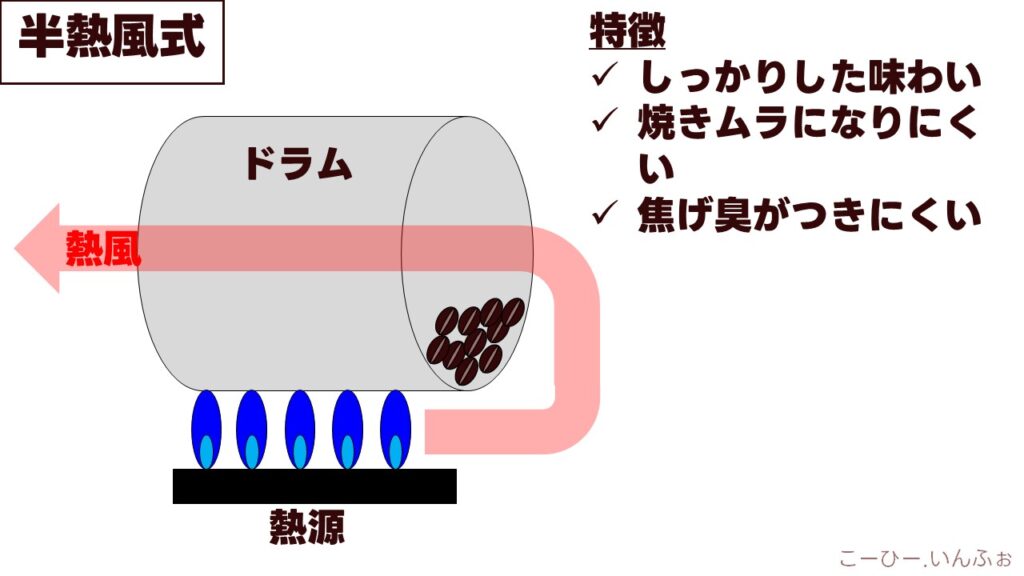

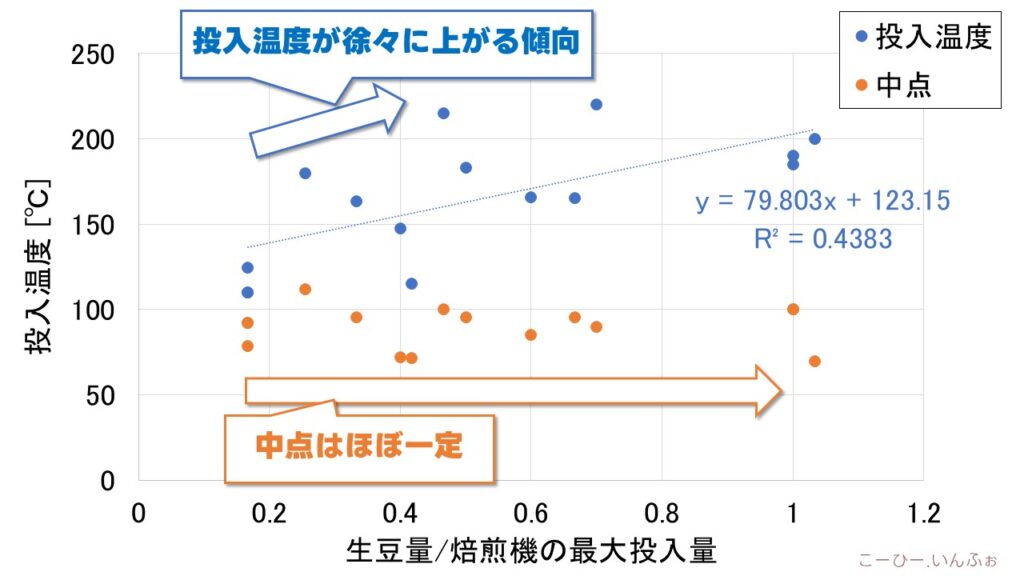

半熱風式

半熱風式は、ドラムに穴(パンチング)が空いておらず、

熱風による対流熱と、ドラムからの伝熱によってコーヒー豆を加熱します。

半熱風式の焙煎機のデータを使用して、

- 縦軸:投入温度

- 横軸:生豆量/焙煎機の最大投入量

としてグラフにまとめました。

横軸の意味がわかりづらいと思いますので、以下で解説します。

焙煎機の大きさ(熱容量)によって、生豆量が変化した際の影響は異なります。

焙煎機の最大投入量に対する、生豆量の変化の割合

| 最大投入量 | 生豆量の変化 | 割合 |

|---|---|---|

| 10kg | 100g | 1% |

| 1kg | 100g | 10% |

つまり、横軸を生豆量としてしまうと、大きさの異なる焙煎機は比較できなくなってしまいます。

そこで、生豆量を焙煎機の最大投入量で割る(=規格化する)ことで、

焙煎機の大きさが異なっていても、同じグラフで比較できるのではと考えました。

半熱風式焙煎機における、投入温度と生豆量/焙煎機の最大投入量の関係が下記グラフです。

投入温度の絶対値はバラツキが大きいですが、

横軸が大きくなるにつれて、投入温度は上がる傾向があります。

つまり、焙煎機の最大投入量に対する生豆量が多いほど、投入温度が高い傾向と言えます。

一方で、中点は70~110℃でほぼ一定であることがわかります。

プロの業務用焙煎機においても、投入温度を調整して中点を一定にする傾向が見て取れました。

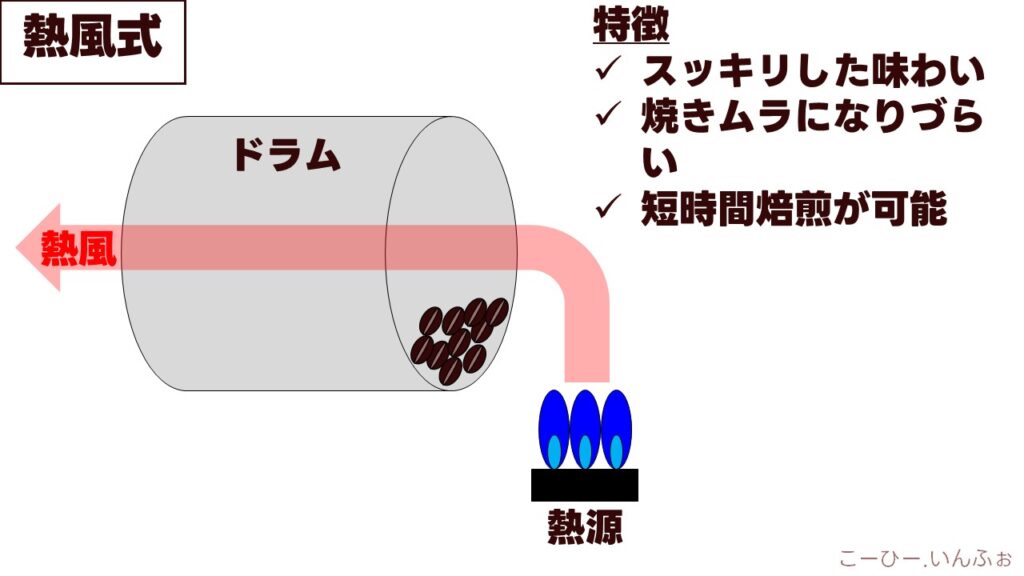

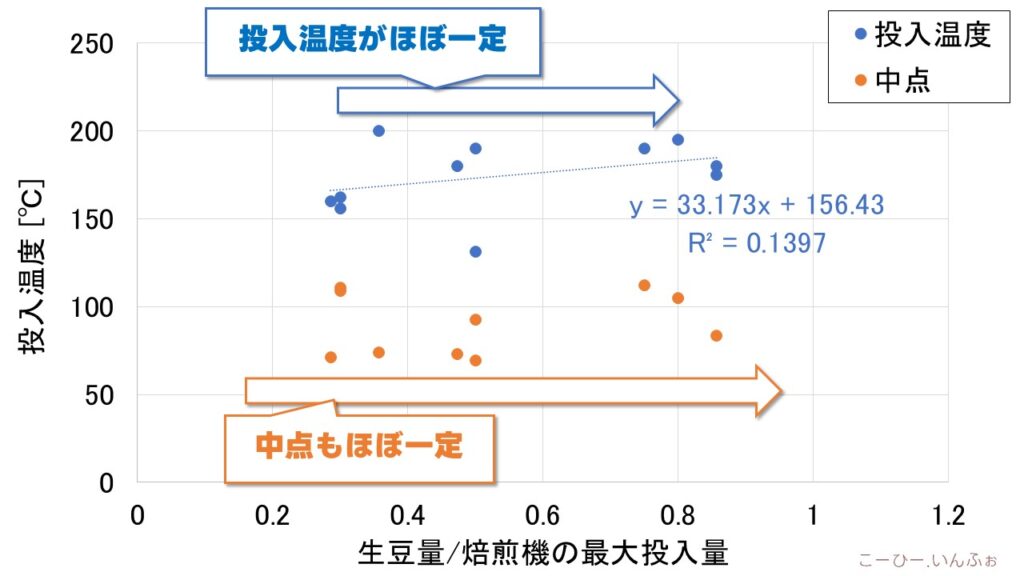

熱風式

熱風式焙煎機は、ドラムから離れた位置に熱源があり、熱源から出た熱風の対流熱でコーヒー豆を加熱します。

半熱風式と同様のグラフにまとめると以下の通り。

半熱風式よりも、横軸に対して投入温度がほぼ変化しないことがわかります。

一方で、中点は半熱風式と同様に、70~110℃でほぼ一定でした。

前述の通り、熱風式は主に対流熱によって生豆を温めています。

したがって、投入温度(=焙煎機の初期温度)を上げるよりも、熱風の温度を上げる方が、効率よく生豆に伝える熱エネルギーを高くすることができるためと予想しています。

以上のように、焙煎機の方式によって、投入温度の傾向が大きく異なることがわかりました。

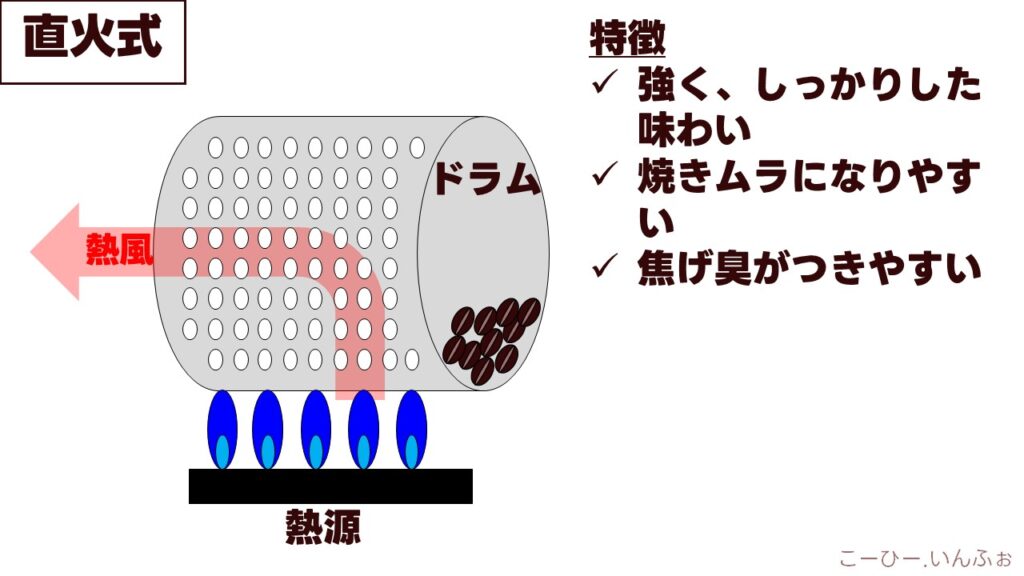

直火式

直火式焙煎機はドラムに穴(パンチング)が空いており、

ドラムの真下にある熱源からの輻射熱と対流熱でコーヒー豆が加熱されます。

直火式焙煎機のデータは不十分で、グラフを作成することはできませんでした。

しかしながら、ドラムに直接火が当たる方式なので、半熱風式と同様の傾向があると予想します。

直火式の十分なデータが得られたら、グラフを作成してみたいと思います。

まとめ

最大焙煎量500gのアポロ焙煎機を使用した場合、

生豆投入量が多いほど投入温度を高くし、中点を一定に保つとスムーズに焙煎が進むことを解説しました。

焙煎量別の投入温度、中点のまとめ

| 生豆投入量 | 投入温度 | 中点 |

|---|---|---|

| 200~250g | 90℃ | 70℃ |

| 333g | 110℃ | 76℃ |

| 500g | 140℃ | 73℃ |

また、業務用焙煎機のデータをまとめて、焙煎機の方式によって投入温度の変化に違いがあることがわかりました。

一方で、中点は焙煎機の種類や生豆量によらず70~110℃で一定であることを解説しました。

本記事でまとめた結果が、皆さまの焙煎環境で調整する際の参考になれば幸いです。

なお、生豆の品質が悪いと、上手に焙煎してもおいしいコーヒーにはなりません。

本記事で使用した生豆の購入先は以下の記事でまとめていますので、生豆の仕入れ先にお悩みの方は参考にしてみてください。

本記事で参考にした書籍は下記の2冊です。

その他、コーヒー焙煎に役立つ書籍は下記の記事でまとめています。

また、下記の記事は焙煎プロファイルを考えるうえで参考になるかもしれません。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!